Ö Paradox oder Oxymoron, ist eine Redewendung, genauer eine Denkfigur, basierend auf Widerspruch.

Oftmals kann das Paradox einen absurden und scheinbar nicht verwandten Ausdruck darstellen, aber es enthüllt eine zusammenhängende Idee und basiert auf der Wahrheit.

Daher basiert das Paradox auf dem logischer Widerspruch der Ideen, als hätten wir zwei Ideen in einem Satz, und einer steht dem anderen gegenüber. Durch die Gegenüberstellung der verwendeten Begriffe entsteht jedoch eine logische Idee.

Aus dem Lateinischen wird der Begriff Paradox (Paradoxum) durch die Vorsilbe „para“ (entgegengesetzt oder entgegengesetzt) und die Endung „doxa“ (Meinung) gebildet, was wörtlich bedeutet gegenteilige Meinung.

Beachten Sie, dass dieses Konzept auch in anderen Wissensgebieten verwendet wird, wie zum Beispiel: Philosophie, Psychologie, Rhetorik, Linguistik, Mathematik und Physik.

Beispiele für Sätze mit Paradox

Um diese Denkfigur besser zu verstehen, beachte die folgenden Sätze:

- Wenn du mich verhaften willst, musst du wissen, wie man loslässt. (Caetano Veloso)

- Ich habe es schon satt, mich leer zu fühlen. (Renato Russo)

- Die Neuheit, die ein Traum wäre / Das lachende Wunder der Meerjungfrau / wurde zu einem schrecklichen Albtraum. (Gilberto Gil)

- Obwohl derjenige, der fast stirbt, lebt, ist derjenige, der fast lebt, bereits gestorben. (Sarah Westphal)

- Liebe tut weh, das tut weh und fühlt sich nicht an. (Luís Vaz de Camões)

- Deine Freiheit sein / Es war deine Sklaverei. (Vinicius de Moraes)

- Es genügte, dein Schweigen zu hören, um vor Nostalgie zu weinen. (Reinaldo Dias)

- Ich bin blind und sehe/ich reiße mir die Augen aus und ich sehe. (Carlos Drummond de Andrade)

- Ich laufe weg oder ich weiß es nicht, aber dieser unendliche, ultrageschlossene Raum ist so hart. (Carlos Drummond de Andrade)

Paradox und Antithese: Was ist der Unterschied?

Obwohl es sich um Denkfiguren handelt, die auf Opposition, Paradox und Antithese unterscheiden sich.

Das Paradox verwendet gegensätzliche Ideen, ebenso wie die Antithese, jedoch tritt dieser Widerspruch zwischen denselben Referenten des Diskurses auf.

Um diesen Unterschied besser zu verstehen, sehen Sie sich die folgenden Beispiele an:

- Einschlafen und Aufwachen fällt schwer. (Antithese)

- Ich schlafe wach. (Paradox)

Beachten Sie, dass beide Beispiele die Gegensätze „Schlaf“ und „Aufwachen“ verwenden. Das Paradox schlägt jedoch eine vermeintlich absurde Idee vor, die aber Sinn macht, denn während wir schlafen, können wir nicht wach sein.

In diesem Fall erzeugte die Vereinigung gegensätzlicher Begriffe eine kohärente metaphorische Bedeutung für den Ausdruck „wach schlafend“. Die Aussage bedeutet, dass die Person wach, jedoch sehr schläfrig ist.

Figuren der Sprache

Redewendungen sind stilistische Mittel der Sprache, die der gesprochenen Rede mehr Ausdruckskraft verleihen. Sie werden eingeteilt in:

- Wortbilder: Metapher, Metonymie, Vergleich, Katachresis, Synästhesie und Antonomasie.

- Syntaxfiguren: Ellipse, Zeugma, Silepse, Asyndeton, Polysyndeton, Anaphora, Pleonasmus, Anacolute und Hyperbate.

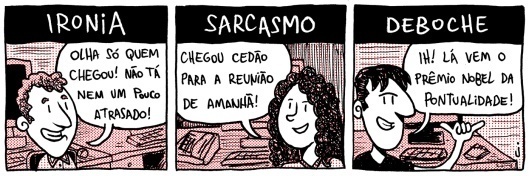

- Gedankenfiguren: Ironie, Sarkasmus, Antithese, Paradox, Euphemismus, Lithote, Hyperbel, Abstufung, Personifikation und Apostroph.

- Klangfiguren: Alliteration, Assonanz, Onomatopoeia und Paronomasie.

Redewendungen sind vor allem in der Literatur weit verbreitet. Sie verwandeln denotative Sprache in konnotative Sprache.

Denotative Sprache umfasst das eigentliche Konzept von Begriffen, dh den wörtlichen Sinn, der im Wörterbuch ausgedrückt wird. Schon der Konnotativ demonstriert den figurativen und subjektiven Sinn der Worte.