L'estetica, chiamata anche Filosofia dell'Arte, è una delle aree di conoscenza della filosofia. Ha la sua origine nella parola greca aisthesis, che significa "apprensione dei sensi", "percezione".

È un modo di conoscere (afferrare) il mondo attraverso i cinque sensi (vista, udito, gusto, olfatto e tatto).

È importante sapere che lo studio dell'estetica, così come è concepito oggi, ha le sue origini nell'antica Grecia. Tuttavia, fin dalla sua origine, gli esseri umani mostrano di avere una cura estetica nelle loro produzioni.

Dalle pitture rupestri e dai primi documenti di attività umana, a design o per l'arte contemporanea, la capacità di valutare le cose esteticamente sembra essere una costante.

Ma fu intorno al 1750 che il filosofo Alexander Baumgarten (1714-1762) usò e definì il termine "estetica" come area di conoscenza ottenuta attraverso i sensi (conoscenzaknow sensibile).

L'estetica venne intesa, insieme alla logica, come una forma di conoscere per sensibilità.

Da allora, l'estetica si è sviluppata come area di conoscenza. Oggi è inteso come lo studio delle forme d'arte, i processi di creazione di (arte) opere e le loro relazioni sociali, etiche e politiche.

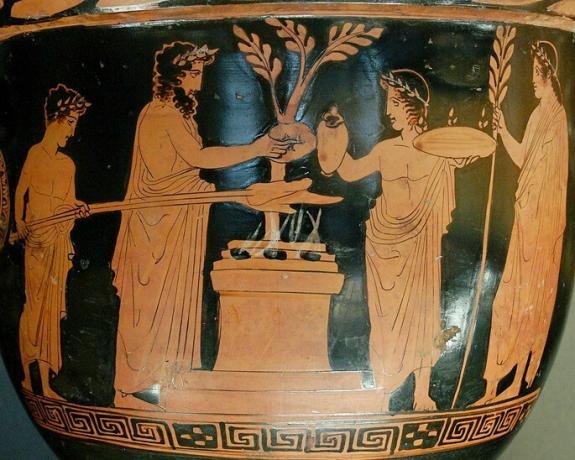

La bellezza tra i greci

La filosofia greca, fin dal suo periodo antropologico, ha cercato di comprendere le ragioni per cui le attività umane hanno un impegno per un valore estetico: la bellezza.

Fin dall'inizio dei tempi, l'idea di bellezza e di bene è stata legata alla produzione e alla trasformazione della natura.

Così, il filosofo greco Platone (427-347) cercò di mettere in relazione l'utilità con l'idea di bellezza. Affermava l'esistenza del "bello in sé", un'essenza, presente nel "mondo delle idee", responsabile di tutto ciò che è bello.

Molti dei dialoghi platonici discutono soprattutto del bello Il banchetto. In esso Platone fa riferimento al bello come a un traguardo da raggiungere per ogni tipo di produzione.

Tuttavia, il filosofo unisce il bello alla sua utilità e attacca la poesia e il teatro greci. Nel pensiero platonico questo tipo di attività non aveva alcuna utilità e generava confusione sugli dei e sugli scopi delle azioni umane.

nel tuo libro la Repubblica, Platone chiarisce che nella formulazione della sua città ideale, la poesia greca sarebbe stata sottratta alla formazione degli uomini per deformare gli individui.

In Aristotele c'è una comprensione dell'arte come tecnica destinata alla produzione. Il filosofo cerca di definire i termini greci: prassi (azione), poiesis (creazione) e tecnica (regole e procedure per produrre qualcosa).

Pertanto, tutto ciò che passa attraverso queste tre dimensioni, tutti i tipi di lavoro e tutto ciò che produce qualcosa di nuovo è inteso come arte.

Tuttavia, esiste una forte gerarchia tra le arti greche. Le arti della ragione, che lavorano con l'intelletto, si intendono superiori alle arti meccaniche, che lavorano con le mani.

Il lavoro manuale è inteso come lavoro minore, sottovalutato, destinato agli schiavi. Spettava al buon cittadino greco le attività dell'intelletto come la matematica e la filosofia.

La bellezza nella storia della filosofia

La bellezza era intesa dai greci nella sua oggettività. Questa concezione è stata mantenuta per tutto il Medioevo ed estesa nel suo rapporto con la religione. L'idea di perfezione e bellezza erano legate alla manifestazione dell'ispirazione divina.

Durante il periodo, l'arte è stata utilizzata come strumento al servizio della fede. Il suo obiettivo principale era quello di rivelare il potere della Chiesa ed espandere la religione cristiana. La bellezza stessa si mise in relazione con il peccato.

Con la fine del Medioevo, il Rinascimento cercò di separarsi dalla visione religiosa della bellezza. L'idea di bellezza inizia a relazionarsi con la riproduzione più fedele possibile della realtà. L'artista inizia ad assumere il ruolo di protagonista, la sua qualità tecnica inizia ad essere valorizzata.

La bellezza, intesa nella sua oggettività, sarà messa in relazione con le proporzioni, le forme e l'armonia delle rappresentazioni della natura. Queste caratteristiche diventano espressioni matematicamente presenti nelle opere d'arte.

Si definiva così un campo relativo alle sette arti (pittura, scultura, architettura, musica, danza, teatro e poesia) o belle arti. Questa concezione dell'arte è mantenuta fino ad oggi, nonostante siano emerse nuove forme di espressione artistica (fotografia, cinema, design, ecc.).

Baumgarten e l'origine dell'estetica

Il filosofo tedesco Alexander Baumgarten ha inaugurato l'estetica come campo di conoscenza in filosofia. Ha cercato di capire i modi in cui la bellezza viene riprodotta attraverso l'arte.

Ciò è dovuto in gran parte al fatto che l'arte si è affermata come atto di produzione associabile ad un valore economico.

Per assegnare un valore a un'opera è necessaria una comprensione dell'arte che va oltre il semplice gusto. Baumgarten ha cercato di stabilire regole in grado di giudicare il valore estetico della natura e della produzione artistica.

Le basi definite dal filosofo hanno permesso che, nel tempo, l'arte sia stata concepita al di là del suo rapporto con la bellezza. L'arte inizia a relazionarsi con altri sentimenti ed emozioni, che influenzano l'identificazione di ciò che è bello e del suo valore.

Kant e il giudizio di gusto

il filosofo Immanuel Kant (1724-1804) ha proposto un importante cambiamento per quanto riguarda la comprensione dell'art. Il filosofo ha preso tre aspetti inseparabili che rendono possibile l'arte nel suo insieme.

Si basa sul pensiero del filosofo che l'arte assume il suo ruolo di strumento di comunicazione. Per lui, l'esistenza dell'arte dipende da:

- l'artista, come genio creativo;

- l'opera d'arte con la sua bellezza;

- il pubblico, che riceve e giudica l'opera.

Kant sviluppa un'idea che il gusto non è così soggettivo come immaginato. Per avere un gusto, ci deve essere l'educazione e la formazione di quel gusto.

L'artista, a sua volta, è inteso come un genio creativo, responsabile della reinterpretazione del mondo e del raggiungimento della bellezza attraverso l'opera d'arte.

Seguendo la tradizione illuminista, che ricerca la conoscenza razionale come forma di autonomia, il filosofo rimuove l'idea del gusto come qualcosa di indiscutibile. Va contro l'idea che ogni persona abbia i propri gusti.

Per Kant, nonostante la soggettività del gusto, c'è bisogno di universalizzare il giudizio di gusto basato sull'adesione di altri soggetti allo stesso giudizio.

Il filosofo ha cercato di risolvere questo problema attraverso l'idea che per considerare una cosa bella è necessario prima capire cosa sia realmente. Quindi, l'educazione sarebbe responsabile della comprensione dell'arte e, da lì, della formazione del gusto.

Il giudizio di gusto unisce l'universalità dell'apprezzamento del bello alle singolarità e particolarità dell'artista, dell'opera e del pubblico.

Scuola di Francoforte

Un importante punto di svolta nello studio dell'estetica è stato introdotto da un certo numero di pensatori dell'Università di Francoforte in Germania.

Tra questi pensatori spiccano Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheimer, che, influenzati dal pensiero di Karl Marx, tessono aspre critiche al capitalismo e al suo modo di produzione.

Da quel pensiero, Walter Benjamin (1892-1940) pubblica un'importante opera intitolata L'opera d'arte nell'era della sua riproducibilità tecnica (1936).

In esso, il filosofo sostiene che la possibilità di riprodurre opere d'arte le farebbe perdere la sua "aura" di originalità, unicità ed esclusività delle aristocrazie.

Questa modifica potrebbe consentire l'accesso all'opera d'arte da parte della classe operaia, che in precedenza sarebbe stata completamente esclusa.

D'altra parte, all'interno del sistema capitalistico, la riproduzione tecnica dell'arte accentrerebbe i suoi sforzi sul profitto generato dalla massiccia distribuzione delle riproduzioni. Il valore dell'opera è ricondotto alla sua capacità di riprodursi e consumarsi.

Benjamin richiama l'attenzione sul fascino della mostra e parla di una nuova forma di cultura che cerca di riprodurre l'estetica dell'arte. La politica e la guerra, ad esempio, iniziano a suscitare emozioni e passioni, prima tipiche dell'arte, attraverso la propaganda e gli spettacoli di massa.

Questo tipo di forza estetica può essere visto nella propaganda, nelle parate militari e nei discorsi che contenevano una folla di persone presenti dal partito nazista.

Con la fine della seconda guerra mondiale il nazismo fu sconfitto, ma la sua forma di propaganda e di massificazione degli elementi estetici rimase e si sviluppò nella cosiddetta industria culturale.

L'estetica oggi

L'estetica, dal suo rapporto con il bello presso i greci, la sua definizione come area del sapere da parte di Baumgarten, fino ai giorni di oggi si trasforma e cerca di comprendere i principali fattori che portano gli individui ad avere un "pensierothough estetico".

Filosofia e arte si incontrano nell'estetica. Sono molti i pensatori che, nel tempo, hanno fatto di questa unione un modo per comprendere uno dei principali ambiti del sapere e dell'attività umana.

Al giorno d'oggi, buona parte delle teorie estetiche sono prodotte anche da artisti che mirano a unire pratica e teoria nella produzione di conoscenza.

È il caso di Ariano Suassuna (1927-2014), drammaturgo, poeta e teorico dell'estetica. Nel video qui sotto, parla del valore dell'arte popolare e del suo rapporto con il dominio culturale.

Riferimenti bibliografici

Il banchetto - Platone

Critica della ragion pura - Immanuel Kant

Estetica - Alexander Baumgarten -

L'opera d'arte nell'era della sua riproducibilità tecnica - Walter Benjamin

Invito alla filosofia - Marilena Chauí