LES Révolution française, qui a commencé le 17 juin 1789, était un mouvement conduit par la bourgeoisie et avait la participation des paysans et des classes urbaines qui vivaient dans la pauvreté.

Le 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la prison de la Bastille, déclenchant de profonds changements dans le gouvernement français.

Contexte historique

A la fin du XVIIIe siècle, la France était un pays agraire, avec une production structurée sur le modèle féodal. Cela signifiait qu'il y avait des taxes et des licences qui n'étaient valables que pour certaines régions. Le pouvoir politique était concentré dans le roi et un petit nombre d'aides.

Il fallait donc, pour la bourgeoisie et une partie de la noblesse, mettre fin au pouvoir absolu du roi Louis XVI.

Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre, sa rivale, développait le processus de la révolution industrielle.

Phases de la Révolution française

Aux fins de l'étude, la Révolution française est divisée en trois phases :

- Monarchie constitutionnelle (1789-1792);

- Convention nationale (1792-1795);

- Directoire (1795-1799).

Causes de la Révolution française

La bourgeoisie française, soucieuse de développer l'industrie dans le pays, voulait mettre fin aux barrières qui restreignaient la liberté du commerce international. Ainsi, il fallait adopter en France, selon la bourgeoisie, le libéralisme économique.

La bourgeoisie exigeait aussi la garantie de ses droits politiques, puisque c'étaient eux qui soutenaient l'État, puisque le clergé et la noblesse étaient libres de payer des impôts.

En dépit d'être la classe sociale économiquement dominante, sa position politique et juridique était limitée.

Éclaircissement

O éclaircissement il se répandit parmi les bourgeois et propulsa le début de la Révolution française.

Ce mouvement intellectuel a critiqué sévèrement les pratiques économiques mercantilistes, l'absolutisme et les droits accordés au clergé et à la noblesse.

Ses auteurs les plus connus sont Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot et Adam Smith.

Crise économique et politique

La situation économique critique, à la veille de la révolution de 1789, exige des réformes, mais génère une crise politique. Cela a été aggravé lorsque les ministres ont suggéré que la noblesse et le clergé devraient payer des impôts.

Pressé par la situation, le roi Louis XVI convoque les États généraux, assemblée formée des trois branches de la société française :

- Premier État - composé du clergé ;

- Deuxième état - formé par la noblesse ;

- tiers état - composé de tous ceux qui n'appartenaient pas au Premier ou au Second État, dans lequel la bourgeoisie se distinguait.

Le Tiers, plus nombreux, insista pour que les votes des lois fussent individuels et non par l'État. Ce n'est qu'alors que le Tiers État pouvait adopter des règles qui les favorisaient.

Cependant, les premier et deuxième États ont rejeté cette proposition et le vote a continué à être effectué par l'État.

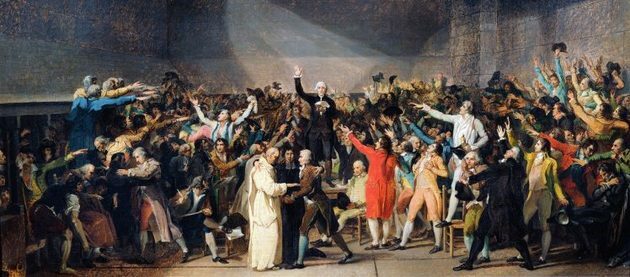

Ainsi, réunis au château de Versailles, le Tiers et une partie du Premier État (le bas clergé) se séparent de l'Assemblée. Ensuite, ils se déclarent les représentants légitimes de la nation, formant l'Assemblée nationale constituante et jurant de rester ensemble jusqu'à ce que la Constitution soit prête.

Monarchie constitutionnelle (1789-1792)

Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est approuvée par l'Assemblée.

Cette déclaration garantissait les principes de liberté, d'égalité, de fraternité ("Libérer,égalité,fraternité” - devise de la Révolution), en plus du droit de propriété.

Le refus du roi Louis XVI d'approuver la Déclaration provoque de nouvelles manifestations populaires. Les biens du clergé ont été confisqués et de nombreux prêtres et nobles ont fui vers d'autres pays. L'instabilité en France était grande.

La Constitution fut achevée en septembre 1791. Parmi les articles, nous pouvons souligner :

- le gouvernement s'est transformé en monarchie constitutionnelle;

- le pouvoir exécutif appartiendrait au roi, limité par la législature, constituée par l'Assemblée ;

- les députés serviraient un mandat de deux ans;

- a institué le vote de recensement (uniquement les électeurs avec un revenu minimum) ;

- les privilèges et les anciens ordres sociaux furent supprimés ;

- l'abolition du servage et la nationalisation des biens ecclésiastiques sont confirmées ;

- l'esclavage a été maintenu dans les colonies.

Convention nationale (1792-1795)

L'Assemblée législative est remplacée, au suffrage universel masculin, par la Convention nationale, qui abolit la monarchie et institue la République. Les Jacobins étaient majoritaires dans ce nouveau parlement.

Le roi Louis XVI fut jugé et reconnu coupable de trahison, condamné à mort par guillotine et exécuté en janvier 1793. Des mois plus tard, la reine Marie-Antoinette connaîtra le même sort.

À l'intérieur, les opinions divergentes sur la façon dont la révolution devrait être menée ont commencé à provoquer des divisions parmi les révolutionnaires eux-mêmes. Il y avait essentiellement deux groupes :

Toi Girondin - des représentants de la haute bourgeoisie défendaient des positions modérées et la monarchie constitutionnelle.

Pour leur part, les Jacobins - des représentants de la moyenne et petite bourgeoisie, constitués du parti le plus radical, sous la direction de Maximilien Robespierre. Ils voulaient l'installation d'une république et d'un gouvernement populaire.

La Terreur (1793-1794)

Pendant la période de la Convention nationale, il y a une année extrêmement violente, au cours de laquelle des personnes soupçonnées d'être contre-révolutionnaires ont été condamnées à la guillotine. Cette période était connue sous le nom de « terreur ».

Cela a été possible grâce à l'approbation du Loi sur les suspects qui autorisait l'arrestation et la mort de ceux qui étaient considérés comme des antirévolutionnaires. Dans le même temps, les églises étaient fermées et les religieux contraints de quitter leurs couvents. Ceux qui refusaient de prêter serment sur la Constitution civile du clergé étaient exécutés. En plus de la guillotine, des suspects se sont noyés dans la Loire.

La dictature jacobine a introduit de nouveaux éléments dans la Constitution tels que :

- vote universel et non-censitaire;

- fin de l'esclavage dans les colonies ;

- gel des prix des produits de base comme le blé ;

- institution du Tribunal révolutionnaire pour juger les ennemis de la Révolution.

Les exécutions sont devenues un spectacle populaire car elles ont lieu plusieurs fois par jour dans un acte public. Pour les dictateurs, ils étaient un moyen équitable de mettre fin à leurs ennemis, mais cette attitude a provoqué la peur dans la population qui s'est retournée contre Robespierre et l'a accusé de tyrannie.

Dans cette séquence, après avoir été détenu, Robespierre est exécuté et ce fait est connu sous le nom de « Coup du 9 thermidor », en 1794.

Directoire (1794-1799)

La phase Directoire dure cinq ans et se caractérise par la montée au pouvoir de la haute bourgeoisie girondine. Il reçoit ce nom, car il y avait cinq administrateurs qui gouvernaient la France.

Ennemis des Jacobins, leur premier acte est de révoquer toutes les mesures qu'ils avaient prises en vertu de leur législation. Cependant, la situation était délicate. Les Girondins s'attirent l'antipathie du public en renversant le gel des prix.

Plusieurs pays, comme l'Angleterre et l'Empire d'Autriche, menacent d'envahir la France afin de contenir les idéaux révolutionnaires. Enfin, la noblesse elle-même et la famille royale en exil cherchent à s'organiser pour restaurer le trône.

Face à cette situation, le Directoire a recours à l'Armée, dans la figure du jeune général Napoléon Bonaparte pour contenir les humeurs des ennemis.

De cette façon, Bonaparte donne une hit - le 18 brumaire - où il établit le Consulat, un gouvernement plus centralisé qui apportera la paix au pays pendant quelques années.

Conséquences de la Révolution française

En dix ans, de 1789 à 1799, la France connaît de profondes mutations politiques, sociales et économiques.

LES aristocratie l'Ancien Régime perdit ses privilèges, libérant les paysans des liens qui les liaient à la noblesse et au clergé. Les liens féodaux qui limitaient les activités de la bourgeoisie disparaissent et un marché à l'échelle nationale se crée.

La Révolution française fut le levier qui fit passer la France du stade féodal au stade capitaliste et montra que la population était capable de condamner un roi.

De même, il a installé la séparation des pouvoirs et la Constitution, un héritage laissé à diverses nations à travers le monde.

En 1799, la haute bourgeoisie s'allie au général Napoléon Bonaparte, qui est invité à rejoindre le gouvernement. Sa mission était de rétablir l'ordre et la stabilité dans le pays, de protéger les richesses de la bourgeoisie et de les sauver des manifestations populaires.

Vers 1803, le guerres Napoléoniennes, conflits révolutionnaires imprégnés des idéaux de la Révolution française dont Napoléon Bonaparte était le protagoniste.

Lire la suite:

- La chute de la Bastille pendant la Révolution française

- Empire Napoléonien

Exercices sur la Révolution française

question 1

(UFSCar) La baisse de la production céréalière, à la veille de la Révolution française de 1789, déclenche une crise économique et sociale qui se manifeste :

a) la hausse des prix des denrées alimentaires, la réduction du marché de consommation des produits manufacturés et l'augmentation du chômage.

b) l'augmentation de l'exploitation française de son empire colonial, la réaction de l'élite coloniale et le début du mouvement indépendantiste.

c) dans l'assouplissement de l'exploitation seigneuriale des serfs, dans le partage des terres des nobles émigrés et dans la suspension des droits constitutionnels.

d) dans la promulgation, par le roi absolutiste, de la loi du prix maximum des céréales, dans l'expansion territoriale française et dans les guerres entre pays européens.

d) l'intensification du commerce extérieur français et l'augmentation des exportations de textile vers l'Angleterre, compensée par l'achat de vins anglais.

Alternative à: la hausse des prix des denrées alimentaires, la réduction du marché de consommation des produits manufacturés et la hausse du chômage.

question 2

(Vunesp) "La terreur est comprise comme (...) un type de régime particulier, ou plutôt, l'instrument d'urgence qu'un gouvernement utilise pour se maintenir au pouvoir." (Non. Bobbio, DICTIONNAIRE DE POLITIQUE.)

L'« instrument d'urgence » susmentionné - la « terreur » - a été appliqué sous sa forme typique, à la Révolution française :

a) lors de la réaction aristocratique de 1787-1788.

b) par Napoléon Bonaparte, dans la phase Directoire.

c) pendant la période de dictature du Comité de salut public.

d) par les Girondins contre les bonapartistes.

e) par Louis XVI contre les paysans vendéens.

Alternative c: pendant la dictature du Comité de Sécurité Publique.

question 3

(PUC-SP) Les Révolutions anglaises du XVIIe siècle et la Révolution française sont souvent comparées. À propos d'une telle comparaison, on peut dire que :

a) il est pertinent, car ce sont des exemples de processus qui ont abouti à la défaite de l'absolutisme monarchique; cependant, il existe de nombreuses différences entre eux, comme la présence importante des questions religieuses dans le cas anglais et l'expansionnisme militaire français après la fin de la révolution.

b) c'est faux, car en Angleterre il y a eu une victoire pour le projet républicain et, en France, pour la proposition monarchique; cependant, les deux ont été initiés par l'action militaire des troupes napoléoniennes qui ont envahi l'Angleterre, brisant le domaine britannique traditionnel des mers.

c) c'est pertinent, car ce sont des exemples de révolution sociale prolétarienne inspirée par le marxisme; cependant, des projets populaires radicaux sont défaits en Angleterre (les « niveleurs », par exemple) et victorieux en France (les « sans-culottes »).

d) c'est faux, car en Angleterre les révolutions avaient un caractère exclusivement religieux, et en France elles représentaient la victoire définitive de la proposition républicaine anticléricale; cependant, les deux étaient des mouvements anti-absolutistes.

Alternative à: est pertinent, car ce sont des exemples de processus qui ont abouti à la défaite de l'absolutisme monarchique; cependant, il existe de nombreuses différences entre eux, comme la présence importante des questions religieuses dans le cas anglais et l'expansionnisme militaire français après la fin de la révolution.

Voir aussi:

- Questions sur la Révolution française

- Révolution française (résumé)

- Le printemps des peuples