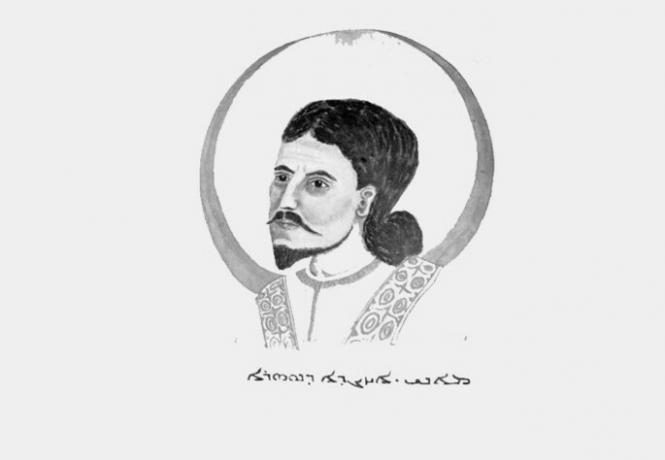

Le manichéisme est une philosophie religieuse postulée par le prophète persan Mani, également connu sous le nom de Manes ou manichéen (c. 216-276).

Il consiste en une conception du monde fondée sur une dualité fondamentale entre des contraires irréconciliables: la lumière et les ténèbres; bon et mauvais.

Tout au long de l'histoire, la philosophie religieuse proposée par Manicheus a perdu de sa force, mais un nouveau sens a été attribué à sa pensée et approprié par l'usage courant du langage.

Le manichéisme est devenu un terme péjoratif, relatif à une pensée simpliste qui tend à réduire les problèmes à de simples relations entre contraires.

Manichéisme et bon sens

Lorsqu'on affirme qu'une pensée est manichéenne, on a tendance à dire qu'elle ne prend pas en compte la complexité des agents impliqués et cherche à tout réduire à un rapport entre le bien et le mal, le bien et le mal.

La « diabolisation » de l'autre et la « sanctification » de soi accompagnent la pensée manichéenne et se présentent comme des caractéristiques présentes aussi dans la ethnocentrisme.

Saint Augustin et le manichéisme

Les érudits prétendent que l'un des plus grands philosophes chrétiens du Moyen Âge, Augustin d'Hippone ou Saint Augustin (354-430), dans sa jeunesse il était adepte de la religion proposée par le prophète Mani.

Dans le manichéisme, saint Augustin croyait pouvoir trouver des réponses à son besoin d'unir la raison à la croyance. Le dualisme (le bon et le mauvais) proposé par le manichéisme lui semblait une issue.

Cependant, tout au long de ses études, saint Augustin abandonne le manichéisme à cause des contradictions qu'il rencontre. Surtout, par la vision de Dieu et l'idée d'avoir le mal comme l'un des principes.

Pour saint Augustin, le mal n'est que l'absence du bien, il n'a pas d'existence propre. Tout comme l'obscurité, qui n'est que l'absence de lumière.

Le philosophe assume définitivement la religion chrétienne et la fonde dans un autre dualisme, celui de Platon et sa relation entre l'âme et le corps, la base rationnelle pour le développement de sa pensée.

Le manichéisme comme source de préjugés

L'un des grands problèmes d'une interprétation manichéenne est qu'associée à une vision ethnocentrique, qui se prend elle-même et ses conceptions comme norme, elle tend à considérer tout ce qui est différent comme un mal.

Les généralisations qui sous-tendent les préjugés peuvent également conduire à une discrimination contre des individus et des groupes. La perception de l'autre comme mauvaise tend à imposer des normes de comportement et l'uniformité des modes de vie.

La « diabolisation » de l'autre tend à être le signe d'une pensée préjugée fondée sur une vision du monde manichéenne.

Le manichéisme en politique

Le manichéisme est très présent dans les débats politiques qui tendent à la polarisation. Dans ce contexte, les opposants politiques abandonnent la complexité de leurs relations et la diversité des théories politiques. En tant que telle, la politique est réduite à un affrontement simpliste entre le bien et le mal.

Différents courants dans un scénario politique polarisé considèrent votre proposition comme la bonne. Ils associent souvent leur idéologie au bien et, par conséquent, d'autres théories et personnalités politiques sont identifiées comme mauvaises ou mauvaises.

Cette perspective blesse les principes qui soutiennent la démocratie à partir de son idéal grec. La démocratie se construit par le choc des idées où parler est aussi important qu'écouter.

Le manichéisme, qui transforme les opposants politiques en ennemis, empêche le débat et le conflit entre les différentes idées, nécessaires à la démocratie.

Intéressé? Toda Matéria a d'autres textes qui peuvent vous aider :

- Philosophie patristique

- Philosophie scolastique

- Philosophie chrétienne

- platonisme

- Mayombe de Pepetela