酸性雨は、大気中で発生する化学反応に起因する、硫酸、硝酸、亜酸化窒素の存在による降水です。

汚染されていない環境でも、すべての雨は酸性です。 ただし、pHが4.5未満の場合、降雨は環境問題になります。

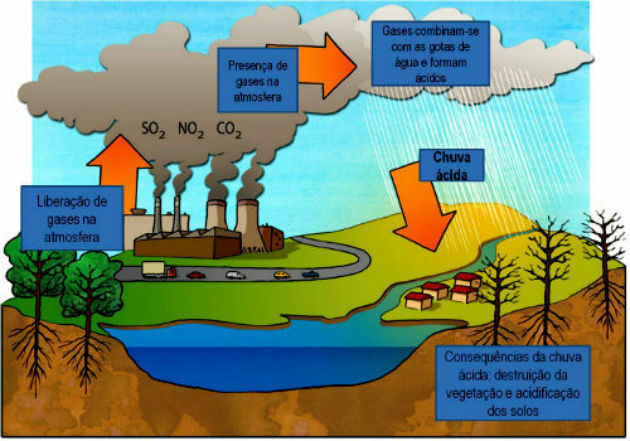

それらは、人間の活動の結果として大気中に放出された化石燃料の燃焼からの製品の誇張された量に起因します。

酸性雨はどのように形成されますか?

O 二酸化炭素 (CO2)大気中に存在することで、自然条件でもすでに雨はわずかに酸性になっています。 水の自然なpHは7であり、COとバランスが取れている場合2 大気は5.6、低酸です。

の酸化物 硫黄 (のみ2 など3)それはからです 窒素 (N2O、NO、NO2)は酸性雨の主成分です。 これらの化合物は、燃焼によって大気中に放出されます 化石燃料. それらが大気からの水滴と反応するとき、それらは硫酸(H2のみ4)および硝酸(HNO3). 一緒に、これらの2つの酸は雨水の酸性度の増加を引き起こします。

これらの酸を形成する化学反応を参照してください。

1. 硫酸の形成:

2. 硝酸と亜硝酸の形成:

これらの酸の存在下では、雨水のpHは4〜2の非常に酸性の値に達する可能性があります。

詳細については、以下もお読みください。

- 大気汚染

- 雰囲気とは何ですか?

原因

人間の活動は主に酸性雨のこの現象の原因です。 これまで見てきたように、化石燃料の使用によるガスの放出が酸性雨の形成の主な原因です。

したがって、それらは、輸送、熱電プラント、産業、およびその他の形態の燃焼における化石燃料の使用の結果です。 それらはまた、火山噴火中のガスの放出などの自然の原因によって形成される可能性があります。

結果

先進国は酸性雨の影響を最も受けます。 ただし、汚染物質は気流によって離れた場所に運ばれる可能性があります。

これは、ドイツ、フランス、イギリスでの産業活動の結果として雨によって酸性になったスカンジナビアの湖で起こりました。

自然にとって、酸性雨の結果は、植生被覆の破壊、河川や湖の土壌や水の酸性化です。

酸性雨の結果の例はブラジルで観察されました。 サンパウロの沿岸自治体であるクバタンには産業が集中しており、酸性雨によりセラドマールの斜面の植生が破壊され、土壌が侵食されています。

酸性化が川や湖の土壌や水に達すると、これらの場所に生息する生物が影響を受けます。 水と土壌はいくつかの生物を収容するのに不適切になり、それらの死につながります。

酸性雨はまた、大理石や石灰岩を腐食させ、建物や彫像などの歴史的建造物の金属を酸化させる可能性があります。

大気中の過剰な汚染ガスによって引き起こされる別の環境現象、 温室効果.