THE 需給法 それは市場の製品の価格を決定する現象です。

基本的に、供給量が多いと価格が下がり、需要が多くて不足していると価格が上がります。

市場、需要と供給の定義

まず第一に、市場、需要と供給が何であるかを定義する必要があります:

- 市場 –企業が消費者に製品を提供するスペース。

- 提供 –企業が製品を市場に提供する場合。

- 探す –顧客が製品を購入して消費したい場合。

需給法の運用

探す

- 需要が増えると価格が上がります。

- 需要が減ると価格も下がります。

例:

夏の日のビーチでボトル入り飲料水を買いたいです。

多くの人が水を飲みたがっているので、水の需要が増えています。 確かに、商人は冬よりも高い価格で、または寒かった場合にそれを販売します。

提供

- 供給が増えると、価格は下がります。

- 供給が減少すると、価格が上昇します。

例:

ウォーターボトルを続けましょう。

複数の人がボトル入り飲料水を提供した場合、それらを販売できるように価格を下げる必要があります。

一方、このビーチで水を売っている人が1人だけの場合、喉の渇きを癒すために誰もが喜んで良い価格を支払うため、その代金は高くなります。

価格変動

価格はいくつかの要因により変動する傾向があります。 しかし、多くの人が同じ商品を欲しがるとき、価格は上がる傾向があります。

これは、製造業者は、同じ製品を見つけるのが難しい場合、消費者が同じ製品にもっとお金を払っても構わないと思っていることを知っているからです。

同様に、特定の製品を誰も購入したくない場合、メーカーが販売できるようになるため、価格が下がる傾向があります。

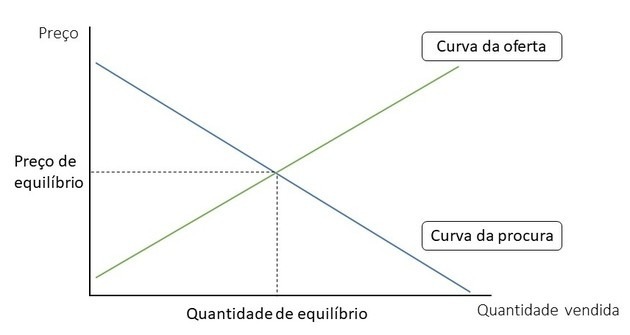

損益分岐点、需要と供給

理想的には、供給が需要と等しい場合、またはその逆の場合、損益分岐点があります。

このように、需要と供給のバランスにより、価格は妥当なレベルにとどまります。 つまり、高すぎず、安すぎません。

ただし、消費者は同じ製品に極端に高いまたは低い価格を支払うことを受け入れないため、価格は同様の値に従う傾向があります。

自由主義の理論家は、供給と需要の法則は「見えざる手」によって支配されていると主張しています。 による 経済的自由主義、価格が自然に調整される場合、「供給の合理性」と「需要の合理性」があります。

このように、市場は自主規制されており、ほとんどの消費者が価格にアクセスできるようになっています。

続きを読む:

- 自由主義

- 新自由主義

- アダムスミス

- 資本主義の特徴