हम समझते हैं जलवायु परिवर्तन ग्रह की जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन। यह केवल पिछले वर्ष की तुलना में शुष्क वर्ष या बेमौसम गर्मी नहीं है, बल्कि जलवायु की एक प्रवृत्ति है मनुष्य की अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा है, जिससे आर्थिक, सामाजिक एवं... पर्यावरण.

मुख्य जलवायु परिवर्तन

सबसे ज्यादा चर्चा जलवायु परिवर्तन की हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम जानते हैं कि ग्रह पर प्राकृतिक रूप से गर्म और ठंडे मौसम होते हैं, हालांकि, यह निर्विवाद है कि यह हालिया वृद्धि पहले से ही पैदा कर रही है और इससे भी अधिक सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति होगी।

एक और समस्या है अम्ल वर्षा, जो वायुमंडल में प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण होता है। परिणामस्वरूप, महासागरों और नदियों का पानी, साथ ही मिट्टी भी अम्लीय हो रही है। इसके अलावा, अम्लीय वर्षा रोम में कोलोसियम या मिस्र में पिरामिड जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के क्षरण का भी कारण बनती है, जिससे अमूल्य सांस्कृतिक क्षति होती है।

बवंडरों की संख्या में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के बढ़ते स्तर और बायोम के मरुस्थलीकरण को भी हाल के जलवायु परिवर्तनों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

प्राकृतिक एवं मानवीय कारण

ग्रह की जलवायु में प्राकृतिक विविधताएँ हैं, जिन्हें मनुष्य लंबे समय से देख रहे हैं। हम एल नीनो और ला नीना, अपहेलियन और पेरीहेलियन, पृथ्वी के झुकाव में भिन्नता, हिमनद चक्र और कई अन्य प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं।

तो, हम कह सकते हैं कि जलवायु स्थिर नहीं है। इसमें मनुष्यों द्वारा ज्ञात और अपेक्षित छोटी-छोटी विविधताएँ हैं, हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिक से अधिक अध्ययन किए जा रहे हैं आईपीसीसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हमें दिखाते हैं कि वर्तमान जलवायु व्यवहार अब इतना पूर्वानुमानित नहीं है।

उद्योग और कारों से होने वाला प्रदूषण, नदियों और महासागरों का प्रदूषण और वनों की कटाई मुख्य मानवीय गतिविधियों में से हैं जो जलवायु को प्रभावित करती हैं। चाहे प्रत्यक्ष रूप से, गैसों के उत्सर्जन के माध्यम से, या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रजातियों के विलुप्त होने और बायोम के विनाश के साथ।

नतीजे

इसके परिणाम सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक हो सकते हैं। आम तौर पर, वे 3 क्षेत्रों को कवर करते हैं, क्योंकि वे ऐसे कारक हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं।

ए बायोम का मरुस्थलीकरण यह है मिट्टी का नुकसान ये ऐसे परिणाम हैं जो सीधे तौर पर आबादी के जीवन को प्रभावित करते हैं, विशेषकर सबसे गरीब लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन को। परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, वन नष्ट हो जाते हैं और स्थानीय जीव-जंतु प्रभावित होते हैं।

यह स्वदेशी, नदी के किनारे और काइकारा आबादी को भी याद रखने लायक है, जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं और अंत में बहुत अधिक प्रभावित होते हैं।

हे पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्र स्तर वैश्विक परिणामों के भी उदाहरण हैं। यहां तक कि वे देश भी प्रभावित हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का उत्सर्जन नहीं करते हैं। समुद्र तट और द्वीप जलमग्न हो रहे हैं, जानवर विलुप्त हो रहे हैं और संपूर्ण समुद्री बायोम प्रभावित हो रहा है।

इसके अलावा, अम्लीय वर्षा से स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि इससे शैवाल, समुद्री जानवरों और सूक्ष्मजीवों की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। मिट्टी भी अम्लीय हो जाती है और स्थलीय बायोम तेजी से प्रभावित होते हैं।

की आवृत्ति बवंडर और तूफ़ान वायु द्रव्यमान बदलने के कारण भी यह बढ़ रहा है, जिससे और भी अधिक आपदाएँ आ रही हैं।

अधिक तीव्र वर्षा और अधिक भयंकर सूखा पहचानी गई समस्याओं में ये भी शामिल हैं, और जानवरों के प्रवासन या विलुप्त होने, बायोम में बदलाव और कृषि में नुकसान का कारण भी हैं।

परिवर्तनों का ऐतिहासिक विकास

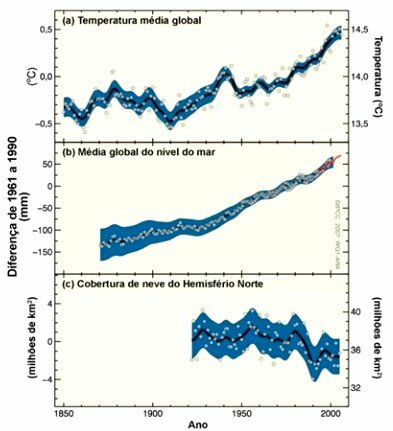

जैसा कि ऊपर कहा गया है, जलवायु पूरी तरह से स्थिर नहीं है, जिससे ग्रह के इतिहास में विभिन्नताएँ मौजूद हैं। हालाँकि, 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद देखे गए पैटर्न अपेक्षित डेटा का पालन नहीं करते हैं, जैसा कि हम नीचे दी गई छवि में देख सकते हैं:

आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल) के अध्ययन से पता चलता है कि ये परिवर्तन औद्योगिक क्रांति के साथ मेल खाते हैं, जो अभी भी 18वीं शताब्दी में है। तब से, ग्रह पर मीथेन (148%) और कार्बन डाइऑक्साइड (35.3%) जैसी ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में बड़ी वृद्धि हुई है।

इस वृद्धि के साथ, परिणाम इस हद तक मजबूत होने लगे कि, आज, हम उनमें से कई को जानते हैं अपरिवर्तनीय हैं, इसलिए लड़ाई अब आपदाओं से बचने के लिए प्रभावों को नियंत्रित करने के इर्द-गिर्द घूमती है वायदा.

इसे प्राप्त करने के लिए, सबसे अधिक जिम्मेदार लोगों को जुटना होगा: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोप - जो गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक हैं - हैं ऐसे विकल्प बनाने के लिए जुटना जिससे विकास जारी रखना संभव हो, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव कम हों।

उदाहरण के लिए, यूरोप पहले ही 2035 तक दहन कारों की बिक्री को समाप्त करने के लिए मतदान कर चुका है। कुछ अमेरिकी राज्यों ने भी इलेक्ट्रिक कारों को लोकप्रिय बनाने के लिए जगह देते हुए इसी तरह के उपाय पारित किए।

बदले में, चीन वह देश है जो सबसे अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करता है और इस क्षेत्र में विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए सबसे अधिक पेटेंट भी रखता है। अकेले सौर ऊर्जा उत्पादन में, यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक वे संयुक्त राज्य अमेरिका से दोगुना उत्पादन करेंगे।

दूसरी ओर, अविकसित और उभरते देश भी पर्यावरण संबंधी मुद्दों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। गैसों के उत्सर्जन में नहीं, जंगलों और जलस्रोतों के संरक्षण में।

ब्राज़ील संभवतः इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण देश है। अधिकांश अमेज़ॅन वर्षावन (दुनिया का सबसे बड़ा जंगल) का घर होने के अलावा, यह ताजे पानी के सबसे अधिक स्रोतों (ग्रह के पानी का 12%) वाला देश भी है।

भविष्य के लिए प्रस्ताव

व्यावहारिक रूप से दुनिया के सभी देश जलवायु मुद्दे की आपात स्थिति को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। इसी कारण जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक बैठकें और समझौते हो रहे हैं।

प्रमुख मौजूदा समझौतों में से एक है क्योटो प्रोटोकोल, 1997. यह दस्तावेज़ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। इसके अलावा, इसने यह भी बनाया सीडीएम (स्वच्छ विकास तंत्र), जो टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को बनाने का कार्य करता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण संधि है पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल की एक तरह की निरंतरता। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रह की गर्मी को अधिकतम 2°C तक धीमा करना है।

यह समझौता हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ विवाद से गुज़रा, जिन्होंने 2020 में कुछ समय के लिए समझौते को छोड़ दिया। 2021 में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन इस समझौते में फिर से शामिल होंगे।

एक और समझौता जो अधिक से अधिक महत्व प्राप्त कर रहा है वह है सीओपी - पार्टियों के बीच सम्मेलन - जो जलवायु मुद्दे के समाधान और विकल्पों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें हैं। इसी बैठक से पेरिस समझौते और स्थानीय लक्ष्यों को स्थापित करने की अन्य बहसें सामने आईं।

जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल)। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है, क्योंकि यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक प्रभावों से संबंधित डेटा की निगरानी में मदद करता है। इस तरह, हमारे पास उन उपायों की रूपरेखा तैयार करने के लिए ठोस डेटा है जिनका उद्देश्य वास्तव में इन परिवर्तनों के प्रभावों को कम करना है।

आख़िरकार, नागरिक समाज भी दबाव बना रहा है। हम सरकारों और कंपनियों से अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। सख्त पर्यावरण कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, इन कानूनों के अनुपालन की गारंटी के लिए निगरानी और निरीक्षण तंत्र भी बनाया जाना चाहिए।

विषय के बारे में और अधिक जानने के लिए:

- ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग.

- ग्रीनहाउस प्रभाव

- ग्रीनहाउस प्रभाव व्यायाम

- हिमयुग

- मुख्य पर्यावरणीय समस्याएँ

- एनीम में रसायन विज्ञान

- प्राकृतिक विज्ञान और उनकी प्रौद्योगिकियाँ: एनीम

- एनीम भूगोल: विषय जो सबसे अधिक गिरते हैं

ग्रंथ सूची संदर्भ

सिल्वा आर. डब्ल्यू सी., पाउला बी. एल 2009. ग्लोबल वार्मिंग का कारण: मानवजनित बनाम प्राकृतिक। टेरे डिडाटिका, 5(1):42-49

मार्केस, विनीसियस. जलवायु परिवर्तन: कारण, परिणाम और भविष्य की संभावनाएँ।सब मायने रखता है, [रा।]. में उपलब्ध: https://www.todamateria.com.br/mudancas-climaticas-causas-e-consequencias/. यहां पहुंचें:

आप भी देखें

- मुख्य पर्यावरणीय समस्याएँ

- ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग

- एनीम भूगोल: विषय जो सबसे अधिक गिरते हैं

- ग्रीनहाउस प्रभाव व्यायाम

- कूड़े के प्रकार

- वायु प्रदूषण

- ग्लोबल वार्मिंग

- ग्रीनहाउस प्रभाव