LES crise de 1929, également connue sous le nom de « La Grande Dépression », a été la plus grande crise du capitalisme financier.

L'effondrement économique a commencé à la mi-1929 aux États-Unis et s'est propagé dans tout le monde capitaliste.

Ses effets ont duré une décennie, avec des ramifications sociales et politiques.

Causes de la crise du 29

Les principales causes de la crise de 1929 sont liées au manque de régulation de l'économie et à l'offre de crédit bon marché.

De même, la production industrielle a suivi un rythme accéléré, mais la capacité de consommation des la population n'a pas absorbé cette croissance, générant d'importants stocks de produits afin d'attendre meilleurs prix.

L'Europe, qui s'était remise des destructions de la Première Guerre mondiale, n'avait plus besoin des crédits et des produits américains.

Avec des taux d'intérêt bas, les investisseurs ont commencé à placer leur argent en Bourse et non sur les secteurs productifs.

Constatant la baisse de la consommation, le secteur productif a commencé à investir et à produire moins, rattrapant ses déficits par le licenciement des salariés.

Un film qui se déroule à ce moment est Les temps modernes, par Charles Chaplin.

Le krach boursier de New York

Avec autant de spéculation, les actions commencent à se dévaluer, ce qui génère le « krach » ou le « crack » de la Bourse de New York, le 24 octobre 1929. Ce jour serait connu sous le nom de "Jeudi noir".

Le résultat évident était le chômage (généralisé) ou la réduction des salaires. Le cercle vicieux s'est terminé lorsque, faute de revenus, la consommation a encore baissé, forçant les prix à baisser.

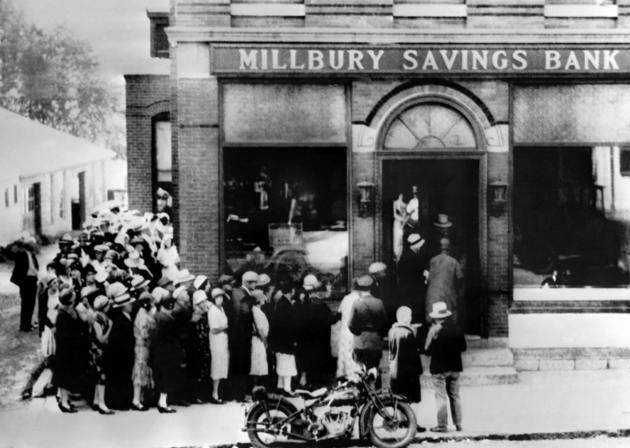

De nombreuses banques qui prêtaient de l'argent ont fait faillite parce qu'elles n'étaient pas payées, réduisant ainsi l'offre de crédit. En conséquence, de nombreux hommes d'affaires ont fermé leurs portes, aggravant encore le chômage.

Les pays les plus touchés par le krach boursier de New York ont été les économies capitalistes les plus développées, notamment les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Dans certains de ces pays, les effets de la crise économique ont favorisé la montée de régimes totalitaires.

En Union soviétique, où l'économie actuelle était socialiste, peu de choses ont été affectées.

Crise de 1929 en Amérique latine

La fissure à la Bourse de New York s'est répercutée dans le monde entier.

Dans les pays en voie d'industrialisation, comme ceux d'Amérique latine, l'économie agro-exportatrice a été la plus touchée par la réduction des exportations de matières premières.

Tout au long des années 1930, cependant, ces nations ont pu assister à une augmentation de leurs industries, en raison de la diversification des investissements dans ce secteur.

Crise de 1929 au Brésil

La crise économique aux États-Unis a durement frappé le Brésil.

A cette époque, le pays n'exportait pratiquement qu'un seul produit, le café, et les bonnes récoltes avaient déjà fait chuter le prix du produit.

De plus, comme il ne s'agissait pas d'un produit de première nécessité, plusieurs importateurs ont considérablement réduit leurs achats.

Pour se faire une idée de l'ampleur du problème économique, le sac de café était coté à 200 mille réis en janvier 1929. Un an plus tard, son prix était de 21 mille réis.

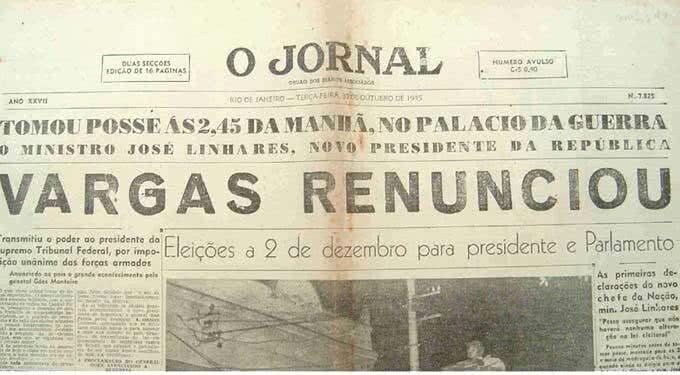

La crise de 1929 au Brésil a affaibli les oligarchies rurales qui dominaient la scène politique et a ouvert la voie à l'arrivée au pouvoir de Getúlio Vargas en 1930.

Contexte historique de la crise de 1929

Après la Première Guerre mondiale, le monde a connu un moment d'euphorie connu sous le nom de « Vingt ans fous » (également appelé le l'âge du jazz).

Aux Etats-Unis notamment, l'optimisme est palpable et l'appel se consolide le mode de vie américain, où la consommation est le principal facteur de bonheur.

À la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, les parcs industriels et agricoles en Europe ont été détruits, permettant aux États-Unis d'exporter à grande échelle vers le marché européen.

Les États-Unis sont également devenus le principal créancier des pays européens. Cette relation a généré une interdépendance commerciale, qui a changé à mesure que l'économie européenne se redressait et commençait à moins importer.

De plus, la Banque centrale américaine autorise les banques à prêter de l'argent à des taux d'intérêt bas. L'objectif était d'encourager davantage la consommation, mais cet argent s'est retrouvé en Bourse.

Ainsi, au milieu des années 1920, les investissements en actions en bourse ont également augmenté, ces actions étant artificiellement évaluées pour apparaître avantageuses. Cependant, comme il s'agissait de spéculation, les actions n'avaient aucune couverture financière.

Fait aggravant, le gouvernement américain initie une politique monétaire visant à réduire la inflation (hausse des prix), alors qu'elle devrait lutter contre une crise économique causée par la déflation économique (baisse des prix).

Premièrement, l'économie américaine, principal créancier international, commence à exiger le rapatriement de ses actifs, prêtés aux économies européennes pendant la guerre et la reconstruction.

Ce facteur, ajouté à la contraction des importations américaines (principalement de produits européens), rend difficile le remboursement des dettes, reportant ainsi la crise sur d'autres continents.

Cette crise était déjà perceptible en 1928 lorsque se produisit une chute brutale et généralisée des prix des produits agricoles sur le marché international.

Le krach boursier de New York

Le 24 octobre 1929, un jeudi, il y avait plus d'actions que d'acheteurs et le prix s'effondrait. En conséquence, des millions d'investisseurs américains qui ont mis leur argent à la Bourse de New York ont fait faillite lorsque la « bulle du crédit » a éclaté.

Cela a eu un effet d'entraînement, faisant chuter les bourses de Tokyo, Londres et Berlin dans la foulée. Les dégâts étaient millionnaires et sans précédent dans l'histoire.

En conséquence, la crise financière éclate, alors que les gens, pris de panique, retirent tous leurs montants déposés dans les banques, ce qui a provoqué leur effondrement immédiat. Ainsi, de 1929 à 1933, la crise n'a fait qu'empirer.

Cependant, en 1932, le démocrate Franklin Delano Roosevelt a été élu président des États-Unis. Immédiatement, Roosevelt initie un plan économique appelé (exprès) « New Deal », c'est-à-dire le « New Deal », caractérisé par l'intervention de l'État dans l'économie.

En héritage, la crise de 1929 nous a laissé la leçon de la nécessité de l'interventionnisme et de la planification étatique de l'économie. De même, l'obligation de l'État d'apporter une aide sociale et économique aux personnes les plus touchées par la décroissance du capitalisme.

Conséquences de la crise de 1929: New Deal

Le plan économique de Nouvelle offre était principalement responsable de la reprise économique américaine, étant adopté comme modèle par d'autres économies en crise.

En pratique, ce programme gouvernemental prévoyait une intervention de l'État dans l'économie, contrôlant la production industrielle et agricole.

Parallèlement, des projets de travaux publics fédéraux ont été réalisés avec un accent sur la construction de routes, de voies ferrées, de places, d'écoles, d'aéroports, de ports, de centrales hydroélectriques, de maisons populaires. Ainsi, des millions d'emplois ont été créés, dynamisant l'économie par la consommation.

Même ainsi, en 1940, le taux de chômage américain était de 15 %. Cette situation a finalement été résolue avec la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'économie capitaliste mondiale s'est rétablie.

À la fin de la guerre, seulement 1% des Américains productifs étaient au chômage et l'économie battait son plein.