La philosophie est née dans la Grèce antique, au début du VIe siècle av. Ç. Thalès de Milet est reconnu comme le premier philosophe, pourtant c'est un autre philosophe, Pythagore, qui inventa le terme « philosophie », un amalgame des mots «philos" (amour et "Sophie"(connaissance), qui signifie "amour de la connaissance".

Depuis lors, la philosophie est l'activité dédiée à la compréhension, l'identification et la communication de la réalité à travers des concepts logico-rationnels. Elle est née de l'abandon progressif des explications données par la mythologie (démythification) et de la recherche d'un savoir sûr.

De la conscience mythique à la conscience philosophique

La conscience mythique était caractérisée par les explications traditionnelles trouvées dans les histoires mythologiques. LES mythologie grecque, comme il s'agit d'une croyance polythéiste, il est composé d'une série d'entités, y compris des dieux, des titans et d'autres êtres qui étaient liés, ont donné naissance et ont donné un sens à l'univers.

Ces explications avaient un caractère fantaisiste, fabuleux, et leurs histoires étaient composées de nombreuses images, construisant une culture populaire transmise à partir d'une tradition orale. Ces histoires ont été racontées par des poètes rhapsodiques.

Pendant longtemps, ces histoires ont été l'explication de la culture grecque et l'origine de toutes choses. Il n'y avait aucune distinction entre la religion et les autres activités. Chaque aspect de la vie humaine était directement lié aux dieux et autres divinités qui régnaient sur l'univers.

Petit à petit, cette mentalité a changé. Certains facteurs ont poussé certaines personnes de la Grèce antique à relativiser ces connaissances et à réfléchir à de nouvelles possibilités d'explication.

Cette relativisation fait naître le besoin de trouver des explications toujours meilleures à tout. La croyance cède la place à l'argumentation, à la capacité de convaincre et de donner des explications fondées sur la raison, la logo.

O logo est identifié comme un discours objectif, clair et ordonné. Ainsi, la pensée grecque abandonnait la croyance (conscience mythique) pour assumer ce que « sens" qui a une logique, qui est susceptible d'être expliquée par l'être humain (conscience philosophique).

Conditions historiques de l'émergence de la philosophie

Souvent qualifié de « miracle grec », l'essor de la philosophie ne dépendait pas d'un miracle. Une série de facteurs a conduit à la relativisation de la pensée, à l'incrédulité (démystification) et à la recherche de meilleures explications sur la réalité. Parmi ces facteurs figurent :

1. Commerce, navigation et diversité culturelle

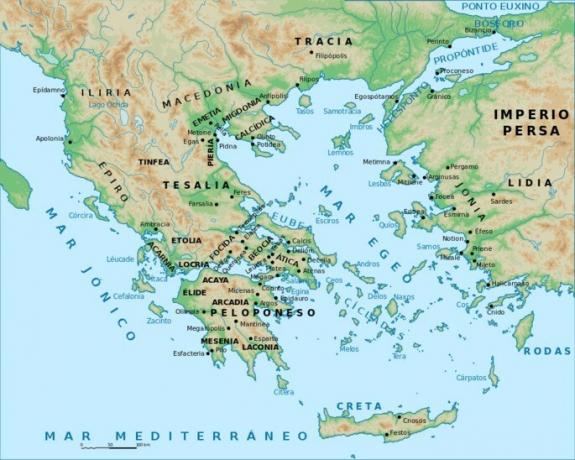

En raison de sa construction et de sa situation géographique, la société grecque est devenue un important centre commercial et une puissance maritime.

Cela a permis aux Grecs d'avoir des contacts avec d'autres cultures. Le contact avec cette diversité les a amenés, de l'incrédulité et de la relativisation des autres cultures, à relativiser la leur.

2. L'essor de l'écriture alphabétique

L'alphabet ( "alpha" et

"beta", deux premières lettres grecques) était une technologie importante de l'époque.

LES l'écriture à travers des idéogrammes et des symboles, il s'ancre dans des idées qui font partie de la culture et de l'inconscient collectif.

L'écriture alphabétique, en revanche, nécessite un plus grand degré d'abstraction car elle est liée aux phonèmes. C'est se rendre compte que les mots sont constitués de sons qui peuvent être encodés et reproduits. Ainsi, ils abandonnent l'aura mythique présente dans les idéogrammes.

3. L'émergence de la monnaie

La monnaie nécessite un certain degré d'abstraction de la part de ses utilisateurs. Le commerce basé sur des échanges directs entre produits (ex: poulets contre blé) demande très peu d'imagination.

Les échanges de devises obligent l'utilisateur à se rendre compte qu'une quantité de produits équivaut à une quantité spécifique de devises.

4. L'invention du calendrier

Un autre facteur important pour démystifier la réalité est le calendrier. Son utilisation, il est remarqué, la régularité de certains événements de la nature, comme les saisons de l'année.

L'organisation engendrée par la perception de cette régularité enlève aux dieux la responsabilité de contrôler les climat, qui devient lié à la capacité des mathématiciens et des astronomes à faire des prédictions basées sur calculs.

5. L'émergence de la vie publique (politique)

Avec le développement de polis, il y a une intensification de la vie publique. Plus d'habitants partagent le même espace (public) et, avec cela, leur attention est tournée vers l'organisation de cet espace (activité spécifique du polis, politique).

Les interactions entre les personnes font que la relation avec les dieux et les divinités est reléguée au second plan.

6. la montée de la raison

La population grecque avait besoin de meilleures explications, en accord avec son degré d'abstraction et de démystification.

Ainsi, le citoyen grec qui, selon la tradition, ne devait pas travailler (le travail était compris comme activité mineure, responsabilité des esclaves et des étrangers), il se consacre aux loisirs contemplatif.

Elle contemple la nature et cherche à établir des relations de causalité (cause et effet, « qu'est-ce qui cause quoi? ») et d'ordre.

La nature, auparavant comprise comme chaos, était désormais ordonnée par la raison humaine.

La naissance de la philosophie

C'est dans ce contexte que surgit la philosophie. L'investigation de la nature a fait que les philosophes produisent du savoir. Initialement, la philosophie était une cosmologie, une étude du cosmos (univers) basée sur la raison (logo).

Cette perspective de la pensée contraste avec la précédente, qui était comprise comme une cosmogonie, une explication du cosmos fondée sur les relations qui l'ont fait naître (gonos) choses.

La même distinction se produit entre la théologie (étude des dieux) et la théogonie (histoires sur la naissance des dieux).

Pour mieux comprendre cette distinction entre mythologie et philosophie, consultez le tableau ci-dessous :

| Mythologie | Philosophie |

|---|---|

| Croyance (Mythes) | Raison (Logos) |

| Cosmogonie / Théogonie | Cosmologie / Théologie |

| Explications fabuleuses et fantaisistes | Explications rationnelles et raisonnées |

| rhapsodes | philosophes |

Les premiers philosophes

Les premiers philosophes, dits philosophes présocratiques, dès la fin du VIIe siècle av. C., se sont consacrés à l'investigation de la nature (Physis). Ils cherchaient à établir des principes logiques pour la formation du monde.

La nature démystifiée (sans l'aide d'explications mythiques) était l'objet d'étude. L'objectif principal étant de trouver l'élément primordial (arche) qui aurait donné naissance à tout ce qui existe.

Période anthropologique et établissement de la philosophie

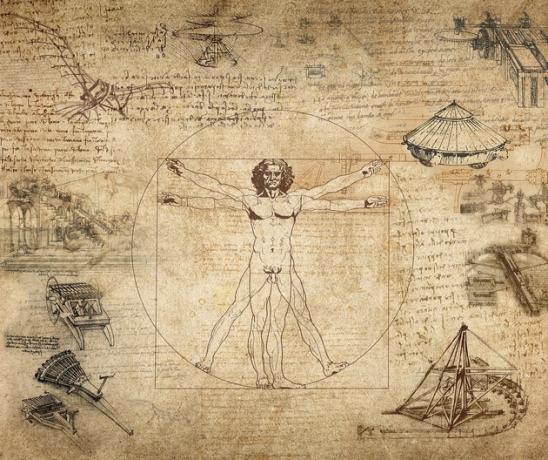

Avec la maturation de la pensée philosophique et la complexité de la vie publique, l'investigation de les philosophes ont progressivement abandonné les questions liées à la nature et se sont tournés vers des activités êtres humains.

Cette nouvelle période de la philosophie s'appelle la période anthropologique et son point de repère est le philosophe Socrate (469 a. C.-399 a. Ç.). Il est compris comme le « père de la philosophie ». Même n'étant pas le premier philosophe, Socrate était responsable du développement du soi-disant "attitude philosophique".

Socrate et, son disciple, Platon (ç. 428 a. C.-348 a. C.) ont été chargés de jeter les bases de la recherche du savoir qui a influencé toute la pensée occidentale à ce jour.

Puis, Aristote (384-322 a. C.), disciple de Platon, a développé une vaste œuvre philosophique. Il était enseignant à Empereur Alexandre le Grand et responsable de la vulgarisation de la pensée grecque, accomplissant l'héritage de philosophie grecque.