La dialectique a ses origines dans la Grèce antique et signifie le "chemin entre les idées". Il s'agit d'une méthode de recherche de connaissances fondée sur l'art du dialogue. Il est développé à partir d'idées et de concepts distincts qui tendent à converger vers des connaissances sécurisées.

Du dialogue, différentes manières de penser sont évoquées et des contradictions émergent. La dialectique élève l'esprit critique et autocritique, compris comme le noyau de l'attitude philosophique, le questionnement.

L'origine de la dialectique

L'origine de la dialectique est un sujet de dispute entre deux philosophes grecs. D'un côté, Zénon d'Élée (ç. 490-430 a. C.) et, d'autre part, Socrate (469-399 a. C.) s'est attribué le fondement de la méthode dialectique.

Mais, sans aucun doute, c'est Socrate qui a rendu célèbre la méthode développée dans le philosophie ancienne, qui a influencé tout le développement de la pensée occidentale.

Pour lui, la méthode du dialogue était la manière dont la philosophie développait, construisait des concepts et définissait l'essence des choses.

De nos jours, le concept de dialectique est devenu la capacité de percevoir la complexité et, plus que cela, les contradictions qui constituent tous les processus.

L'histoire de la dialectique

De l'importance accordée au dialogue proposé dans le méthode socratique, la dialectique, pendant un temps, a perdu de sa force. Plusieurs fois, il a été configuré comme méthode secondaire ou accessoire à la méthode scientifique.

Principalement, au Moyen Âge, la connaissance était basée sur une division sociale stratifiée. Le dialogue et le choc des idées étaient quelque chose à réprimer, pas à encourager. Le dialogue n'était pas compris comme une méthode valable pour acquérir des connaissances.

Avec la Renaissance, une nouvelle lecture du monde qui niait le modèle précédent fait redevenir une méthode de connaissance respectable de la dialectique.

L'être humain en est venu à être compris comme un être historique, doté de complexité et sujet à transformation.

Cette conception s'oppose au modèle médiéval qui comprenait l'homme comme une créature parfaite à l'image et à la ressemblance de Dieu et, par conséquent, immuable.

Cette complexification entraîne la nécessité de recourir à une méthode qui rende compte du mouvement dans lequel se trouvent les êtres humains.

Depuis les Lumières, l'apogée de la raison, a fait de la dialectique une méthode capable de traiter des relations humaines et sociales en constante transformation.

C'était le philosophe des Lumières Denis Diderot (1713-1784) qui réalisa le caractère dialectique des relations sociales. Dans un de ses essais, il écrit :

Je suis comme je suis parce que je devais le devenir. Si vous changez le tout, forcément je serai changé aussi."

Un autre philosophe responsable du renforcement de la dialectique était Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Il s'est rendu compte que la société était inégalitaire, souvent injuste et faite de contradictions.

Sur la base de cette pensée, Rousseau a commencé à proposer un changement dans la structure sociale qui pourrait être en faveur de la majorité, et non des intérêts d'une minorité.

Ainsi, la « volonté générale » prônée par Rousseau va plus loin et prône la convergence des idées pour réaliser le bien commun.

Ces idées ont fait écho à travers l'Europe et ont trouvé leur matérialisation dans la Révolution française. La politique et le dialogue ont servi de principes pour établir le nouveau mode de gouvernement.

Avec Emmanuel Kant (1724-1804), la perception des échecs est liée à la proposition d'établir des limites à la connaissance et à la raison humaines.

Avec cela, Kant croyait avoir trouvé une solution au problème entre rationalistes et empiristes, le conception de l'être humain comme sujet de connaissance, actif dans la compréhension et la transformation monde.

Les pensées sans contenu sont vides; les intuitions sans concepts sont aveugles.

De la pensée kantienne, le philosophe allemand Hegel (1770-1831) affirmait que la contradiction (la dialectique) ne se trouve pas seulement dans l'être de la connaissance, mais constitue la réalité objective elle-même.

La dialectique de Hegel

Hegel se rend compte que la réalité restreint les possibilités de l'être humain, qui est réalisé comme une force de la nature capable de la transformer par le travail de l'esprit.

La dialectique hégélienne est composée de trois éléments - thèse, antithèse et synthèse.

1. Thèse

La thèse est l'énoncé initial, la proposition qui se présente.

2. Antithèse

L'antithèse est la réfutation ou la négation de la thèse. Elle démontre la contradiction de ce qui a été nié, étant la base de la dialectique.

3. La synthèse

La synthèse se compose de la convergence logique (logique dialectique) entre la thèse et son antithèse. Cette synthèse, cependant, n'assume pas un rôle de conclusion, mais comme une nouvelle thèse susceptible d'être réfutée, poursuivant le processus dialectique.

Hegel montre que le travail est ce qui sépare l'homme de la nature. L'esprit humain, basé sur des idées, est capable de dominer la nature par le travail.

Prenons l'exemple du pain: la nature offre la matière première, le blé, l'homme le nie, transforme le blé en pâtes. Cette pâte après torréfaction devient du pain. Le blé, comme la thèse, reste présent, mais prend une autre forme.

Hegel, en idéaliste, comprend qu'il en va de même avec les idées humaines, elles avancent dialectiquement.

Le vrai est le tout.

La dialectique de Marx

le philosophe allemand Karl Marx (1818-1883), un érudit et critique de Hegel, a déclaré que la pensée hégélienne manque d'une vision totalisante qui prend en compte d'autres contradictions.

Marx est d'accord avec Hegel sur l'aspect du travail comme force d'humanisation. Cependant, pour lui, travailler dans une perspective capitaliste, la révolution post-industrielle revêt un caractère aliénant.

Marx construit une pensée matérialiste dans laquelle la dialectique se déroule à partir du lutte des classes dans son contexte historique.

Pour le philosophe, la dialectique a besoin d'être rapportée au tout (la réalité) qu'est l'histoire de l'humanité et la lutte des classes, ainsi que la production d'outils pour la transformation de cette réalité.

Les philosophes se sont bornés à interpréter le monde; l'important, cependant, est de le transformer.

Cette plus grande totalité n'est pas complètement définie et finie, car elle est limitée à la connaissance humaine. Toutes les activités humaines ont ces éléments dialectiques, ce qui change c'est la portée de la lecture de ces contradictions.

L'activité humaine est composée de plusieurs totalités aux portées distinctes, l'histoire de l'humanité étant le niveau le plus large de totalisation dialectique.

La conscience dialectique est ce qui permet la transformation du tout à partir des parties. L'éducation suppose que la lecture de la réalité est composée d'au moins deux concepts (dialectiques) contradictoires.

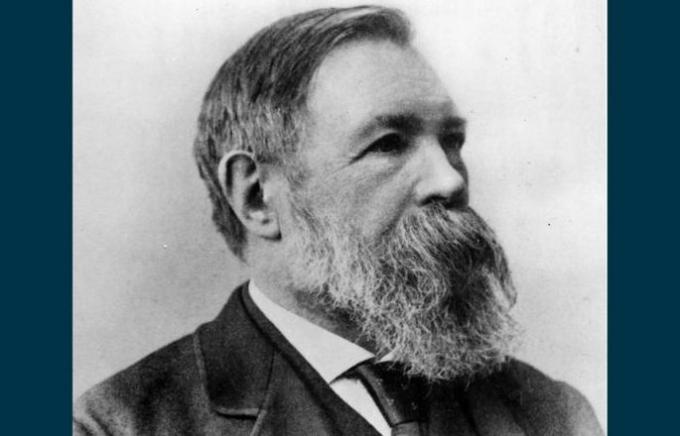

Les trois lois de la dialectique d'Engels

Après la mort de Marx, son ami et partenaire de recherche Friedrich Engels (1820-1895), à partir des idées présentes dans La capitale (premier livre, 1867), a cherché à structurer la dialectique.

Pour cela, il a développé ses trois lois fondamentales :

- Loi de passage de la quantité à la qualité (et vice versa). Les changements ont des rythmes différents et peuvent changer en quantité et/ou en qualité.

- Loi d'interprétation des contraires. Les aspects de la vie ont toujours deux côtés contradictoires qui peuvent et doivent être lus dans leur complexité.

- Loi du refus du refus. Tout peut et doit être nié. Cependant, le démenti n'est pas une certitude, il doit aussi être démenti. Pour Engels, c'est l'esprit de synthèse.

Selon la conception matérialiste de l'histoire, le facteur déterminant de l'histoire est en définitive la production et la reproduction de la vie réelle.

Leandro Konder et la dialectique comme « graine de dragon »

Pour le philosophe brésilien Leandro Konder (1936-2014), la dialectique est le plein exercice de l'esprit critique et la méthode de questionnement capable de démanteler les préjugés et de déstabiliser la pensée actuel.

Le philosophe utilise la pensée de l'écrivain argentin Carlos Astrada (1894-1970) et affirme que la dialectique c'est comme "graine de dragons", toujours contestataire, capable de déranger tous les plus structurés théories. Et les dragons nés de cette constante contestation transformeront le monde.

Intéressé? Voici d'autres textes qui peuvent vous aider:Les dragons semés par la dialectique effrayeront de nombreuses personnes dans le monde, ils peuvent provoquer des émeutes, mais ce ne sont pas des émeutiers sans importance; leur présence dans la conscience des gens est nécessaire pour que l'essence de la pensée dialectique ne soit pas oubliée.

- Rhétorique

- Le concept d'aliénation en sociologie et en philosophie

- marxisme

- division sociale du travail

- Concept de valeur ajoutée pour Marx

- Questions sur Karl Marx